サッカーに多い怪我と障害

Jリーグが発表している公式統計によると、毎年共通して「膝関節捻挫(靭帯損傷や半月板損傷)」「肉離れ(大腿部)」「足関節捻挫」が上位3位を占めており、この3つがサッカーで発生しやすい怪我と言える。

また、多の競技と比べ発生頻度の高い怪我としては、Jones骨折、グロインペイン症候群があげられる。

ジュニア世代では、オスグッド病やセーバー病などの骨端症の発生が多くなります。

- 足関節捻挫

- JONES骨折

- グロインペイン症候群

- 大腿部肉離れ

- 膝関節捻挫

- オスグッド病

- セーバー病(踵骨骨端症)

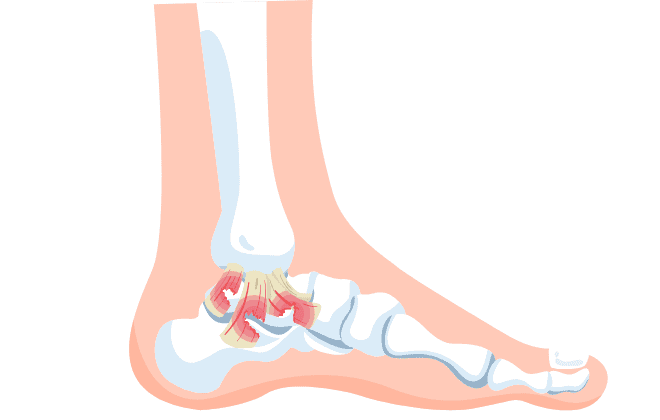

①足関節捻挫

サッカーにおける足関節捻挫は、競り合いなどでのジャンプの着地、切り替えし動作、スライディング時などに発生しやすい。

サッカーにおける怪我の、おおよそ10%程度が足関節捻挫です。(引用:スポーツ医学センターリハビリテーションかにおけるスポーツ外傷・障害の疫学的研究)

足関節捻挫の症状

その際に外くるぶしとその周りの骨を繋ぐ靭帯にストレスがかかり発生する捻挫を足関節内反捻挫と言い、捻挫全体の90%近くが内反捻挫に該当します。

本沢整骨院の対応

サッカーにより生じた足関節捻挫に対して、本沢整骨院では初期の安静固定と消炎処置から回復期の積極的なリハビリテーション(アスレティックリハビリテーション)を行い早期競技復帰をサポートしています。

以下に足関節捻挫のリハビリプログラムの一例を示します。

| 受傷~3日 | ・炎症を取る電気治療 ・テーピングや包帯固定 |

| ~2週間 | ・タオルギャザーなどの足趾を動かくエクササイズ ・足関節の可動域エクササイズ ・足関節の筋力トレーニング(PNFなど) |

| ~4週間 | ・バランストレーニング ・荷重位での筋力トレーニング |

| ~6週 | ・ジャンプエクササイズ ・アジリティトレーニング |

※上記は中程度の捻挫を想定したリハビリプログラムの一例です。

全てがこの経過をたどるわけではありません。

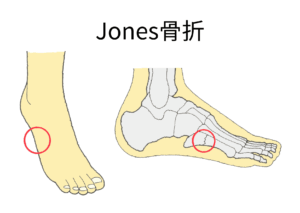

②Jones骨折

骨の癒合が悪い部位であり、手術での対応となることが多い怪我です。

本沢整骨院の対応

手術の必要性が高い骨折として知られていますので、Jones骨折が疑われる場合は手術対応可能な整形外科を紹介させて頂いております。

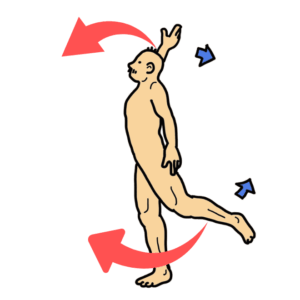

③グロインペイン症候群

グロインペイン症候群は鼠径部痛症候群とも言われ股関節の前側に痛みを感じる疾患です。

レントゲン検査では異常は見られず、MRI検査が必要となる。(MRIでも従来異常がみられないとされており、当疾患に精通した医師の診察が望ましい)

鼠径部には、大腿直筋や内転筋群など多くの筋肉が付着しこれらの筋肉の影響を受けて発症すると考えられています。

本沢整骨院の対応

本沢整骨院では、患部に付着する筋肉のマッサージやストレッチを行う事で、負担を軽減する施術を行っています。

また、サッカーにおいて負担となるフォームの修正指導も行っています。

これは、図のように足と手で逆側を後ろに振りかぶり、振り下ろす動きを言います。

④大腿部肉離れ

この筋肉は、ダッシュやストップ動作の際に大きなストレスが働き、肉離れを起こします。

肉離れを起こすと重症度による部分もあるが、歩行時の痛みや内出血、触った際に陥凹を触知できます。

本沢整骨院の対応

本沢整骨院では、サッカーで発生した肉離れに対して、受傷初期は超音波や微弱電流などの物理療法やテーピングや包帯固定を、回復期には大腿部の筋肉の柔軟性を取り戻すストレッチや筋力強化のリハビリを、競技復帰時期にはより実践的な動きを想定したアスレティックリハビリテーションを行っています。

太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)と裏の筋肉(ハムストリングス)の強度の比率の事を言い、大腿四頭筋に対してハムストリングスが60%を下回ると肉離れを起こしやすいと言われています。

多くのサッカー選手では意識的にハムストリングを鍛えないと大腿四頭筋に対するハムストリングスの強度は低くなりやすいとされております。

⑤膝関節捻挫

特に前十字靭帯の完全断裂は、競技復帰をするためには手術が必要となり6ヶ月から1年間程度のリハビリ期間が必要となります。

本沢整骨院の対応

損傷が想定される部位や程度を見極め、手術が必要とされるのか、リハビリで治癒が可能かを判断します。

手術の検討が必要そうな怪我の場合は、整形外科を紹介しています。

リハビリで治癒が見込める損傷の場合は、適切な固定から、炎症、痛みのコントロール、メディカルリハビリテーション、アスレティックリハビリテーションへと進めていきます。

スポーツの競技復帰のためのリハビリのことで、スポーツ種目別の競技特性や求められる要素を加味したダイナミックで実践的なリハビリのことを言います。

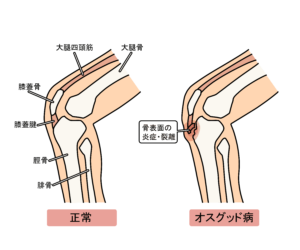

⑥オスグッド病

膝のお皿の下の骨の部分に、筋肉によるけん引力が発生し生じます。

スポーツ種目別のオスグッド発生割合で、サッカーは36%で1位となっており、二番目の多い野球の二倍近い発生頻度となっています。(横浜スポーツ医科学センター診療記録より)

本沢整骨院の対応

オスグッド病は、大腿四頭筋の付着部に発生するスポーツ障害です。そのため、多くの治療院では、大腿四頭筋へのマッサージやストレッチを中心とした施術が行われています。しかし、それだけでは十分とは言えないケースも多く見受けられます。

具体的には、動作時に骨盤が後傾していたり、ハムストリングスが硬くなっていたりすると、その相対的な影響で大腿前面の大腿四頭筋に過度なストレスがかかってしまいます。そのため、一見すると直接関係がなさそうに見える大腿部後面の筋肉、すなわちハムストリングスの柔軟性を高めることも、非常に重要です。

⑦セーバー病

セーバー病(Sever病)もオスグッド同様に成長期の軟骨に発生するスポーツ障害で、踵の骨に発症します。

年齢は10歳前後に多く、競技別の発生頻度でもサッカーを行っている人の発生が1位となっています。

症状としては、運動時や運動後の踵の痛みが特徴で悪化すると歩行時にも痛みを感じることがあります。

本沢整骨院の対応

本沢整骨院では、関連する筋肉のマッサージやストレッチ、患部の痛みをコントロールする電気治療、患部の負担を軽減するインソールの処方などを行っております。

5才~8才 神経の発達が見られる。飽きないように遊びを含めたトレーニングが望ましい。

9才~12才 動作の習得に長ける時期。ステップワークやスキルトレーニングに適している。

13才~15才 身体の急激な変化の時期で新たな技術の習得には不向き。

16才~18才 筋力、パワー、戦術などのトレーニングに適した時期。

※このページは、「種目別に見るスポーツ外傷・障害とリハビリテーション」(医歯薬出版株式会社)、「ジュニアアスリートをサポートするスポーツ医学ハンドブック」(MEDICAL VIEW)Orthopaedics2021年8月号を参考に記載しております。

コメント